第5回 変奏曲の構造

(1)美しい主題と全体構成

冒頭の主題である美しいアリアが最後にもう一度演奏される。これを2曲とすると、変奏曲は3曲ずつワンセットになっており、それが10組あるので、合計で32曲となる。3曲ずつワンセットの変奏曲の構成は、第1番目(第1変奏、4、7、10〜)が主に舞曲系で輪郭のしっかりとしたクリアな性格の変奏曲、第2番目(2、5、8、11〜)が2段鍵盤を駆使した技巧的な変奏曲集、第3番目(3、6、9、12〜)が同度音程から9度音程まで拡大する9つのカノン、となっている。

|

| 初版タイトルページ |

「2段鍵盤付きクラヴィチェンバロのためのアリアと種々の変奏」

(Clavier Übung bestehend in einer ARIA mit verschiedenen Veraenderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen) で、ここではveränderung (一般的に変化、変革という訳)という単語を使い、変奏曲を意味するVariation という単語は使っていない。

この主題の左手バス声部は譜例の通り。冒頭8小節のバスがメインとなる主題で、続く24小節は冒頭の8小節の変型となっている。これに基づき、バッハは30曲もの変奏曲を書いた。

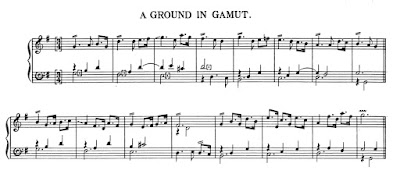

バス主題で鍵盤楽器のための変奏曲を書くことはバッハ以前からよく行われていた。パーセル、ヘンデルなどは同じ調性と、ほぼ同じと言っても良いバス

|

| Purcel, A Ground in Gamutより |

一方でバッハは自分の名前や数字(B2+A1+C3+H8)を自作に組み込む遊びを、例えばクラヴィーア練習曲集第1巻で、ふんだんに取り入れている。

パルティータ第1番はB dur(バッハの頭文字)でプレリュードは21小節、続くアルマンドは38小節。中途半端な小節数に感じさせないバッハの作曲技法に感心するが、自分の名前をここにしっかり刻み込んでいる。だが、この変奏曲に限って言えば、明確にそれとわかる仕込みはない。遊びを許さない厳格さを込めて作曲したのかもしれない。

(2)アリアの作曲時期

|

| AMBの音楽帳1725 よりアリア |

しかし、1988年に発刊された音楽帳のファクシミリ版(Bärenreiter, edited by Georg von Dadelsen, 巻末の後書き参照)の解説によると、この音楽帳は1740年代末まで記入されており、このアリアはおそらくゴルトベルク変奏曲が出版された1741年ごろ、AMBが気に入って、空白の2ページに書き込んた、としている。しかも美しいソプラノの声の持ち主だったAMBが、歌いやすいようにとソプラノ記号に書き換えてある(譜例参照)。

従って、このアリアは、この変奏曲のために新たにバッハが書き下ろした作品と言ってもよいだろう。

|

| アリア、シュミート修正版 |

いずれのセクションも冒頭4小節のテーマに基づく4小節の変奏形に引き続き、新しい4小節のモティーフが登場するように設計されている。

この楽曲設計は全て同じでは無いにせよ。これに続く30の各変奏曲引き継がれ、この全体設計が楽曲の統一感を生み出している。

(3)バッハ演奏、激動の1950〜60年代

さて、アリアに引き続き、いよいよ変奏曲に入るわけだが、ここでちょっと脱線して、演奏史について紹介。

このアリアで特徴的なことを往年の名チェンバリスト、ワンダ•ランドフスカ(1879〜1959)が彼女の著書、「ランドフスカ音楽論集(みすず書房、1981年、鍋島元子他訳)p251」でこう書いている。

「アリアの終わる5小節前から、バスはその静かな足取りを捨てて活発になり、(中略)そのバスの上で一様に揺れていく16分音符が主題を終結へと運んで、そのままの進み方を第一変奏でも追っていくのである。」

|

| 第一変奏曲冒頭 |

|

| 1927年プレイエル社製モダンチェンバロ Wikipediaより転載 |

彼女は20世紀に相応しい今ではモダン•チェンバロと呼ばれている新しいスタイルのチェンバロを考案し、この楽器でバッハの主だった作品を演奏、録音した。

ゴルトベルク変奏曲は 1933年(GR -2029)と45年(RCA KR11 018/1-2)の2回録音しており、今ではインターネット上で鑑賞出来る。

一言で言うのは難しいが、過去という深い井戸の中から甦る亡霊のように聴こえてくる演奏で、これについては吉田秀和が「グールドのゴルトベルク変奏曲によせて」(「グレン•グールド」河出文庫2019年、p44〜53)というエッセイで詳細にかつ見事にその特徴を語っているので、そちらを参照されたい。

ここでランドフスカが弾いているモダンチェンバロは一言で言えば工業製品で人工的なサウンドがする20世紀に発想され、作られた楽器。

現在、チェンバロといえば、ヒストリカルチェンバロ(オリジナル楽器、またはピリオド楽器とも言う)のことをいい、家内手工業製品で、15世紀前後に発想され、それ以降約4世紀の長い期間製作され続けた、手作り感満載のサウンドがする楽器。音色はモダンよりもはるかに美しい。

バッハ時代の楽器そのものをメンテナンスを行なって演奏したり、それらをモデルにした楽器や、構造を同じくし、現在風のアレンジを加えた様々なタイプの楽器が存在する。国別に楽器のサウンドは異なるが、1台1台手作りのため、そのタイプの違いはほぼ無限にある。

ランドフスカが亡き後すぐにグスタフ•レオンハルト(1928〜2012)が登場し、モダンチェンバロ(50年代当初、レオンハルトもモダンチェンバロを弾いていた)を淘汰し、1960年代後半にはヒストリカルチェンバロへの移行を果たした。

|

| レオンハルトとスコブルネックのチェンバロ (CDジャケットより加工) |

第2次世界大戦後の一時期、ランドフスカはチェンバロのバッハにおける絶対権威者だった。ゴルトベルク変奏曲は彼女以外ほとんど演奏しなかったし、またその演奏はいわばバイブルのような存在だった。従って、第1変奏を悠然と遅いテンポで演奏されるのを誰も不思議に思わなかった。

ところが、グレン•グールドが、ランドフスカの演奏を嘲笑うが如くあっさりと否定し、颯爽とした快速で、時には急速なテンポで演奏したバッハが登場した。それが1955年録音のゴルトベルク変奏曲のデビューレコードである(先に紹介した吉田秀和のエッセイはこのレコードのために書かれたもの)。

この演奏とこれに引き続き録音した多くのバッハの作品で、グールドはピアノでもバッハが演奏可能なことを鮮やかに示してくれた。

ランドフスカは1959年に他界したので、このデビュー録音を聴いているはずだ。一体どう思ったのだろうか。

今回はここまで。次回から変奏曲に入ります。

0 件のコメント:

コメントを投稿