第8回 第8変奏曲から第15変奏曲まで

1 第3グループ

(1)第8変奏曲

|

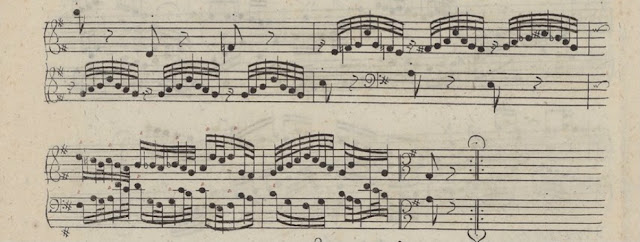

| 【譜例1】第8変奏曲 |

この変奏曲ではじめてバッハは2段鍵盤のためと限定した。第2グループの第5変奏曲が順次進行主体のエチュード的な華やかさを持っていたのに対して、これは分散和音系の音型を主体とした、快活な楽想の変奏曲。どの鍵盤をどちらの手で弾くかは演奏者次第である。

9小節から徐々に上下鍵盤で両手が交叉し始め、13小節目では左右が入れ替わり、また元に戻ると言う2段鍵盤ならではのユーモラスなシーンが登場する。この交叉が展開部的な役割の箇所でまた登場する。

|

| 【譜例2】 |

3小節目の右手二つめの16分音符がヘンレ新版、新バッハ全集、ウィーン原典版ではホになっている【譜例2参照】。シュミート版、同修正版、ヘンレ旧版ではニである【譜例1参照】。

この変更について、ウィーン原典版の注釈では、「上段:第2音はホ音ではなくニ音、第4小節を参照のこと」とよくわからないことが書いてある。

恐らく第4小節はVの和声、とすると第3小節目はVIの和声だからホ音が正しいとのことか。和声の流れから見ると、ホ音が正しいようにも思えるが、オリジナルのニ音をわざわざ違うホ音にする必要があるのだろうか。

末尾にフェルマータがある。

(2)第9変奏曲

|

| 【譜例3】第9変奏曲 |

第9変奏曲は3度のカノン。第6変奏曲同様密集系で、緻密に組み合わせられたソプラノとアルトの声部の温和で落ち着いた性格は、むしろ弦楽器の柔らかい音色の方が相応しいようにも感じさせる。

バスが原型を留めないほど自由に変奏され、バス主題は一体どこに行ったのだろうか、とも思うが、バッハの時代では低音主題の変形はごく普通の作曲技法でもあった。第3変奏曲同様1小節に主題2小節分進行する。

シュミート修正版で後半12、13小節にバッハは装飾音を加えている。もちろん、ヘンレ旧版含め全ての版で採用されているので譜例は省略する。

末尾名残りフェルマータはない。

2 第4グループ

(1) 第10変奏曲

|

| 【譜例4】第10変奏曲 |

第4グループの開始となる第10変奏曲はアラ•ブレーヴェの足取りのしっかりとした堂々としたフゲッタ。主題はバス主題の変奏型で4小節、カノンばかり続いてちょっと気分転換したくなったバッハが、より厳格なスタイルのフーガを書いたのか、とも感じさせる見事な構築力を感じさせる。

バス主題は前半と後半とも各4声部で1回ずつテーマが現れる。前半はバス→テノール→ソプラノ→アルト、後半はソプラノ→アルト→バス→テノールの順序で、ヘルマン・ケラーによると後半の声部の順序が前半の鏡像となっている。

末尾のフェルマータがある。

(2)第11変奏曲

|

| 【譜例5】第11変奏曲 |

第11変奏曲は2声の対話。2段鍵盤用で16/12拍子という3の倍数系の四拍子系で、流麗な2声の対話。初めて3連符の動きが登場し、1小節に含まれる音符の数が増え、より豊かな流れを感じさせる。

両手が交差し左手の5小節目からの長いトリルはこの変奏曲で初めて登場するが、この間、右手がしっかりとバス主題を表現するのは実に凄い。

冒頭8小節は前半4小節の順次進行グループと後半4小節の跳躍音程グループで明確な音楽的対比を図っている。9〜16小節は1〜8小節の声部を上下入れ替えたスタイル。第一変奏を想起させる。

末尾にはフェルマータはない。

(3)第12変奏曲

|

| 【譜例6】第12変奏曲 |

第12変奏曲は4度の初めての反行型カノン。1小節遅れて4度下で模倣が開始する。上昇音型と下降音型の対比と生真面目に音程を刻むバス主題のユーモラスな対話が面白い。

末尾にフェルマータがある。

3 第5グループ

(1)第13変奏曲

|

| 【譜例7】第13変奏曲 |

イタリア様式のヴァイオリン協奏曲の第2楽章風。通奏低音と独奏ヴァイオリン風の滑らかでニュアンスに富んだ美しい旋律が絶え間なく流れる。ソプラノとテノール、バスの3声体だが、バスとテノールは通奏低音風の伴奏部とみていいだろう。ソプラノは単旋律で書かれているが多声部に聴こえる立体的書法。バッハお得意の室内楽的書法。

末尾にフェルマータがある。

(2)第14変奏

|

| 【譜例8】第14変奏曲 |

華麗で、大胆かつアクティヴな変奏曲。3オクターブの広い音域で両手が縦横無尽に動き回るパッセージは今まで誰も発想できなかった近代的書法。

バッハはここで楽想のコントラストを明確にしてスピード感を感じさせるも

|

| 【譜例9】暴走を防ぐ? |

のの暴走を防ぐようにしている。前半後半それぞれ最後の2小節がその好例だろう【譜例9】。その前に32分音符でスピードアップさせ、そのまま突入を避けるように16分音符との組み合わせのリズムパターンを登場させ、奏者の暴走をコントロールしている。

末尾にフェルマータがある。

(3)第15変奏

|

| 【譜例10】第15変奏曲 |

ト短調。初めての短調で、5度の反行型カノン。今までの明るく快活な表情とは違って、冒頭アルトの主題はゆっくりとした、しかも重い足取りを感じさせる。

冒頭のこの下降音型にバッハはスラーをつけたが、これを模倣するソプラノ声部には全てスラーを付けていない。この音型がその後登場する際は、先

|

| 【譜例11】新バッハ全集版 |

に現れる音型にはスラーを付けているが、カノンで模倣される声部に関しては、バッハは付けたり付けなかったりと一貫して、曖昧である。

【譜例11】の新バッハ全集版では、先行主題には全てスラーがついており、これはオリジナルにあるとおり。模倣で現れる例えば第2小節めの主題にはオリジナルにはスラーがないが、この版では点線で記してある。校訂者がスラーがあるはずだ、と予測したもの。

第7変奏曲で、アンナー・ビルスマの説を紹介したとおり、バッハはスラーをつけ忘れたのではなく、様々なニュアンスをここに含めたのだろうと思われる。

この変奏曲については様々な感情が含まれている、として教会カンタータや受難曲などとの類似点を指摘することもできそうだ。しかし14も変奏を続けてきてちょっと疲れたので一息入れようか、とため息(冒頭はため息のモティーフだ)をつきながら、ほっと一休みしているようなところもある楽章だ。

弾くというよりは語りかけてくるような変奏曲。ここで前半が終了する。

末尾にフェルマータがある。

0 件のコメント:

コメントを投稿