第9回 第16変奏曲から第24変奏曲まで

1 第6グループ

ここから後半に入る。

(1)第16変奏曲

|

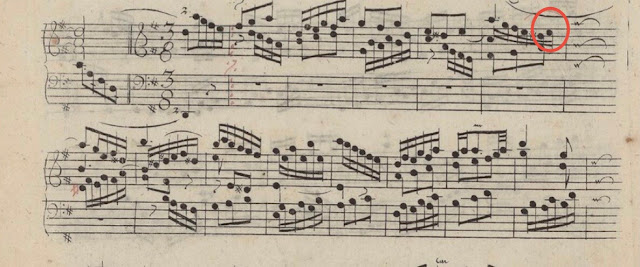

| 【譜例1】第16変奏曲 |

言うまでもなく、フランス風序曲。クラヴィーア練習曲集第1巻のパルティータ集でも後半開始にフランス風序曲を配置しており、それに準じている。典型的なフランス風序曲で、前半は付点音符による堂々とした入場行進のようなシーン、後半は3拍子の快速なフゲッタ部分である【譜例2】。もちろんバス主題の変奏原理はしっかりと守られている。

|

| 【譜例2】第16変奏後半 |

変奏曲とは違う話題だが、この前半のフランス風序曲では、付点音符の演奏法が必ず話題となる。楽譜に書いてある付点音符は複付点で演奏するのが慣例だ、という説である。一時期フレデリック•ノイマンがこれに異論を述べ「痙攣様式」と呼び、話題となったことがあるが、それはまた別の機会に取り上げよう。

後半3拍子となった6小節目【譜例2赤丸参照】はシュミート修正版ではホ音。ヘンレ新旧版も同様だが、新バッハ全集版とウィーン原典版はファ♯【譜例3】。

|

| 【譜例3】新バッハ全集版 |

ウィーン原典版の注釈を見ると出版譜ではホ音だが、現存するシュミート版で、ファ♯に訂正されているものが5種類ほどあるということだ。どちらが正しいかはわからないが、ホ音だと、次の小節の左手を先取りせずに音型に多様性が出る。ホ音とファ♯ではニュアンスに大きな違いがある。

末尾フェルマータはない。

(2)第17変奏曲

|

| 【譜例3】第17変奏曲 |

3度音程とその展開型の6度音程による全編16分音符のエチュード風変奏。楽譜だけ見るとバロック風ではなく、近代的なピアノ作品の雰囲気がある。 このゴルトベルク変奏曲全体を見ると、作風は、前半の15の変奏はバロック時代、つまりバッハと同時代かそれ以前の様式によるものが主体だが、後半の16変奏曲以降になると、第2グループに属する変奏曲はこれを皮切りに、発想がバロック時代の枠を超え、斬新なアイディアが次々と出てくる。近代的書法の特徴を一つ挙げるとすれば、より速いテンポで演奏が可能なこと。演奏者がテンポを選択できる幅が広がっていくのだ。末尾フェルマータがある。

(3)第18変奏曲

【譜例4】第18変奏曲

6度のカノン。バス主題が上行型での自由変奏型。明快な楽想で典型的なバロック様式。ここで伝統的様式にしっかり立ち戻り、前後の曲想との対比を鮮やかに表現している。末尾フェルマータがある。

2 第7グループ

(1)第19変奏曲

|

| 【譜例5】第19変奏曲 |

メヌエット系の軽やかで優美な舞曲。単純明快で対照的な楽想の変奏が2曲続く。16分音符の軽やかな刻みが、最初はアルト、ソプラノ、バス、後半はソプラノ、アルト、バス、フィナーレがソプラノで、と進行する。この変奏曲全体の基本的な構造に準じているが、この中での微妙に変化する音型などちょっとした変化が実に素晴らしい。気の利いた小品と言える。末尾フェルマータがある。

(2)第20変奏曲

|

| 【譜例6】第20変奏曲 |

2段鍵盤のための変奏曲。バス主題が左右交互に1小節おきに登場するユーモラスな難曲。第23変奏曲と同じ雰囲気を持つ。

両手の対話の後に登場する3連符の音型は第11変奏曲を思い出させるが、1小節に入る音の数は18と更に増え、スピード感が増す印象を与える。

後半25小節目右手に、シュミート修正版ではソにシャープらしき記号がついている【譜例6-1】。無修正版には記号らしきものは無い【譜例6-2】。ちなみにヘンレ旧版ではソにシャープが付いていなかったが、同新版、新バッハ全集版、ウィーン原典版にはソにシャープが付いている。

|

| 【譜例6-1】シュミート修正版 |

|

| 【譜例6-2】シュミート無修正版 |

末尾フェルマータがある。

(3)第21変奏曲

【譜例7】第21変奏曲

7度のカノン。ト短調で、冒頭左手バスの半音階下降型はキリスト受難のモティーフ。嘆きのモティーフとも言われている。今まで順次進行で明快な曲想が多かったのが、ここではカノンの主題にも半音階が出てきて、進む足取りは重い。変奏曲も進み、背負う十字架の重さを感じてきたかのようだ。

末尾フェルマータはない。

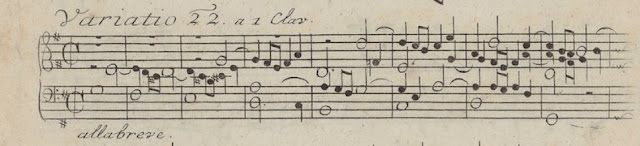

アラ•ブレーヴェ。この意味は、ヘルマン・ケラーが指摘するとおり、拍子よりは古様式という意味である。拍子第18変奏曲同様、明快な楽想と低音主題で、典型的バロック様式。久しぶりに低音主題が明確に登場する。末尾フェルマータがある。

左手と右手の「追いかけっこ」。子供達が鬼ごっこで走り回る様子を表現しているかのようだ。追いかけっこで追いつくと、問いと答えのような両手の対話が続く。後半では交代する3度が現れ、ドビュッシーを想起させるような両手3度と6度の対話が続く【譜例9-1参照】。ユーモアたっぷりのスケルツォ楽章だが、極めて斬新な発想の変奏曲で、当時、このような発想で作曲する人物がいたとは!なお、シュミート修正版では23小節目の冒頭が訂正されている。全ての版で反映されているので、譜例は取り上げない。末尾フェルマータはない。

オクターブのカノン。オクターブゆえ進行はとてもわかりやすく、しかも楽想が、近現代の香りがする明るく健全な舟唄風。バッハの発想の限りない豊かさが感じられる。譜例でもバス主題がゆっくりと流れるように進行する様子がわかる。末尾フェルマータがある。

3 第8グループ

(1)第22変奏曲

|

| 【譜例8】第22変奏曲 |

アラ•ブレーヴェ。この意味は、ヘルマン・ケラーが指摘するとおり、拍子よりは古様式という意味である。拍子第18変奏曲同様、明快な楽想と低音主題で、典型的バロック様式。久しぶりに低音主題が明確に登場する。末尾フェルマータがある。

(2)第23変奏曲

|

| 【譜例9】第23変奏曲 |

左手と右手の「追いかけっこ」。子供達が鬼ごっこで走り回る様子を表現しているかのようだ。追いかけっこで追いつくと、問いと答えのような両手の対話が続く。後半では交代する3度が現れ、ドビュッシーを想起させるような両手3度と6度の対話が続く【譜例9-1参照】。ユーモアたっぷりのスケルツォ楽章だが、極めて斬新な発想の変奏曲で、当時、このような発想で作曲する人物がいたとは!なお、シュミート修正版では23小節目の冒頭が訂正されている。全ての版で反映されているので、譜例は取り上げない。末尾フェルマータはない。

|

| 【譜例9-1】第23変奏曲後半、交代する3度 |

(3)第24変奏曲

|

| 【譜例10】第24変奏曲 |

オクターブのカノン。オクターブゆえ進行はとてもわかりやすく、しかも楽想が、近現代の香りがする明るく健全な舟唄風。バッハの発想の限りない豊かさが感じられる。譜例でもバス主題がゆっくりと流れるように進行する様子がわかる。末尾フェルマータがある。

0 件のコメント:

コメントを投稿