第10回 第25変奏曲から最後まで

1 第9グループ

(1)第25変奏曲

|

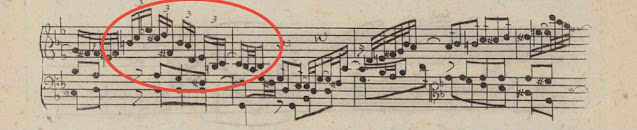

| 【譜例1】第25変奏曲 |

この第9グループの第1曲目はいままでカテゴリーには当てはまらない短調で、重厚な楽想の変奏曲。バッハは修正版でこれにadagioと標語を付けた【譜例1】。つまり同じようなテンポ感の13、15変奏よりも遅いテンポを指示している。

例外が7小節後半右手に突然現れる3連音符のモティーフで【譜例2】、偶然にもBACHの音がここに全て含まれるが、ここだけに、この第25変奏曲では何も由来のない突然現れるモティーフで、その心理的効果はとても大きい。

|

| 【譜例2】7小節目、3連符のモティーフ |

弾く、と言うよりも語りかけていくような音楽で、バッハのクラヴィーア作品群の中では傑作の一つであろう。

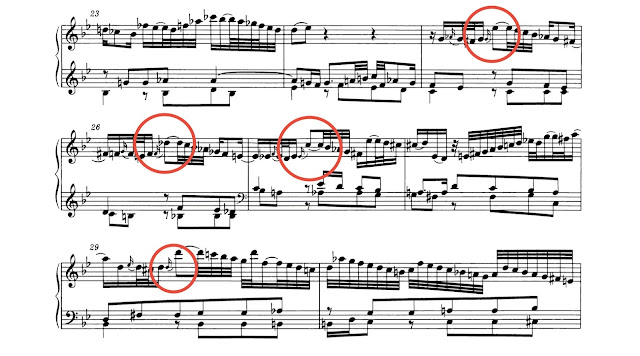

なお、いくつか装飾音が版によって異なる。バッハは25小節目に前打音を書いたが、それ以降赤丸で示した同型モティーフには前打音はない【譜例3】。

ヘンレ新旧版はこれに準じている。

|

| 【譜例3】シュミート版 |

しかし、新バッハ全集版とウィーン原典版だけは赤丸で示した最初のモティーフにならって、全てに前打音が付いている。これについては注釈で何も語っていない。明らかに校訂者が最初の例に倣って補足したものだろう【譜例4】。

おそらくバッハが付け忘れた、という考えだろう。

だが、ここで前打音がないシュミート版のとおり演奏すると、何とも形容し難い緊張感がある。ビルスマの説を思い出そう。

末尾にフェルマータはない。

|

| 【譜例4】新バッハ全集版 |

(2)第26変奏曲

|

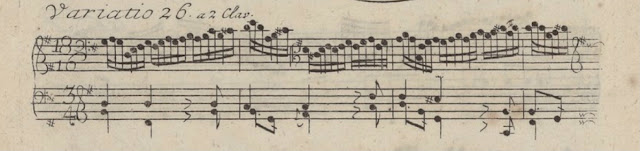

| 【譜例5】第26変奏曲 |

一転して華麗で技巧的な曲想で、この作品中最も難易度の高い変奏曲である。4/3と16/18という拍子。バッハは修正版で4/3の声部に装飾音をいくつか付け加えている。

|

| 【譜例6】 |

|

| 【譜例7】 |

|

| 【譜例8】旧バッハ全集より |

【譜例8】の旧バッハ全集は現代の音価に合わせて記譜されており、シュミート版以外のエディションは全てこの記譜である。ここでは1小節に入る16分音符が6連符=4分音符1拍分の扱いで記譜されていて疑問は一つもなくなる。

バッハが16/18という拍子記号をわざわざここで用いたのは、この音価の微妙な違いを表現したかったためかもしれないが、謎は解けない。

ただし、些細な細かいことはあまり気にしない方がいいのかもしれない。両方の声部はきちんと合わせるというよりは、それぞれの声部をアクティヴに表現することの方が重要だという意味なのか。それゆえに異なる拍子記号を用いたのかもしれない。

実際の演奏例ではシュミート版に基づく演奏の方が多く、現代譜での演奏はほとんど耳にしない。こちらの方がよりスペード感が出るのは間違いない。末尾フェルマータはある。

(3)第27変奏曲

|

| 【譜例9】第27変奏曲 |

9度のカノンで唯一の2声。カノンよりは両手の対話、問いと答えのようなイメージがある。今までのカノンとは全く違うスタイル。突進するように幕を閉じた前の変奏曲の興奮を冷ますようにユーモアと優雅な雰囲気を持っている。末尾フェルマータはない。

2 第10グループ

(1)第28変奏曲

|

| 【譜例10】第28変奏曲 |

トリルのエチュード風変奏。絶え間なく流れる32分音符のトリルがフィナーレへ向かって盛り上がていく。これはほとんどロマン派のヴィルトゥオーゾの世界。両手同時の2重トリラーもあり、難易度はかなり高い。

(2)第29変奏曲

|

| 【譜例11】第29変奏曲 |

リトルネッロ様式。オーケストラのトゥッティの両手の和音連打とソロの華麗なる経過句【譜例12参照、赤で囲った箇所がトゥッティ、それ以外がソロ】で、音響的には極めて豊かな響きがする。和音連打は和音によるトリルでもあり前の変奏曲の名残りでもあるが、第28変奏曲と同様、19世紀のロマン派のヴィルトゥオーゾの世界である。

|

| 【譜例12】 |

|

| 【譜例13】 |

|

| 【譜例14】 |

(3)第30変奏曲

クオドリベット。第1回で紹介したフォルケルによるとバッハ一族は年に一度集まって親交を暖めていたようだ。教会に所属する音楽家一族に相応しく、コラールを歌い会は始まるが、やがてワインが回り始めると、ふざけた歌詞の歌を即興で歌い、心からの交流を楽しんでいたそうだ。

その時に歌われたごちゃ混ぜの声楽アンサンブルがこのクオドリべットだ。

その歌詞が、下記の通り。バッハは当時の流行歌二つを組み合わせつつバス主題と見事に重ね合わせて終曲としている。

冒頭テノールが歌う。

"Ich bin solang nicht bei dir g'west, ruck her, ruck her"

(「俺は長いこと御無沙汰だ、さあおいで、おいで」)

続いて2小節目のアルトが歌う4分音符による旋律、

"Kraut und Rüben haben mich vertrieben, hätt mein' Mutter Fleisch gekocht, wär ich länger blieben"

(「キャベツとカブがおいらを追い出した、母さんが肉を料理すれば出て行かずにすんだのに」)

バッハはこの長い変奏曲を閉じるにあたり、バッハ一族のユーモラスな会合の様子を思い出し、ここにクオドリベットをおいただけではなく、アリアに再び戻ることを指示し、この長大な変奏曲を閉じることにした。

それにしてもこのゴルトベルク変奏曲は変わった作品である。第28変奏や第29変奏はもちろんのこと、ほかの変奏を見ても、フゲッタやアラ・ブレーヴェなどの旧様式の変奏は別として、バッハは2度と同じようなスタイルの作品は書かなかった。他のバッハのオルガン作品以外のクラヴィーア用作品、例えば平均律クラヴィーア曲集やフランス、イギリス組曲などはそれぞれ個性の違いはあるにせよ、ある一定の共通点があった。しかし、このゴルトベルク変奏曲は唯一無二の、とても変わった作品である。

根底には、バッハ自身の自負、簡単なバス主題からこれだけの大きな作品が書けるのだ、というプライドがもちろんあるが、そこには作曲家としての緻密な思考と共に、限りないユーモアのセンスとゆとりが感じられる。

しかもバッハはこのゴルトベルク変奏曲に名演奏家に必要な輝かしいヴィルトゥオーゾの要素をふんだんに織り込めた。バッハの時代はまだ後世のフランツ・リストのようにヨーロッパ全土でコンサートツアーを行うということはなかったにせよ、仮にあったとすれば、このゴルトベルク変奏曲はそれまでのクラヴィーア作品にはなかった斬新なスタイルで、聴衆を強く惹きつけたのに違いない。

ここで、あの練習曲で著名なカール・ツェルニーの自叙伝から引用してみたい。「私の演奏には、演奏旅行してまわる名演奏家にとって普通なくてはならないあの輝かしくて計算され尽くしたシャルラタンリ(山師的な行為)が欠けていた。ベートーヴェンの作品は受けなかった。しかも輝かしい名人芸は、当時のフォルテピアノではようやく幼年期に達したばかりであった。(音楽家の自叙伝、春秋社、東川清一編訳、p 188)」

これは1806年前後に書かれたもので、戦争状態にあった当時、演奏旅行をすることすら無理だったようだ。リストが華々しく演奏旅行をして喝采を浴びるのは1820年過ぎからで、その頃はフォルテピアノは「ピアノ」として名人芸を披露できるより素晴らしい楽器となっていた。しかもリストにはパリのピアノメーカーが演奏旅行のサポーターとして常に随行をしていた。

これをバッハに当てはめて考えてみると、バッハはおそらく、シャルラタンリを持ち合わせていた。それでなければ4巻にも及ぶ「クラヴィーア練習曲集」を出版することは考えなかっただろう。

ツェルニーのこの時代にはベートーヴェンの作品は受けなかったが、バッハ自身、自分の作品は教育用作品を除いて、この一連のクラヴィーア練習曲集が、コンサートピースとして作曲されたあの輝かしいオルガン作品やチェンバロ協奏曲などと共に、聴衆に受け、彼らを圧倒するだけの魅力があるという自負があったのに違いない。

そしてこのゴルトベルク変奏曲が出版された時期はチェンバロという楽器の最盛期、絶頂期でもあった。バッハにとって完全な楽器ではなかったにせよ、名人芸を披露するのに必要充分の楽器でもあったのだ。

ゴルトベルク変奏曲に含まれる多くの魅力はこのような時代背景と時代を先取りしたバッハの絶え間ない、想像を絶する創作意欲にあるのかもしれない。

0 件のコメント:

コメントを投稿